研究成果

政策法规研究室 吴旭

摘要:目前对于大学“去行政化”的研究,隐含着行政权力与学术权力是二元对立关系。按此逻辑进行推导,最终将得出:要消除行政化,就要消除行政权力。这一结论尚难定论,因此现有的研究难以满足逻辑自洽。在进行反思的基础上,本文对权力的概念进行再解析,指出“行政化”的根源在于权力的性质:具有强制性的权力导致了“行政化”,而具有基础性的权力是大学治理中权力运行的良好状态。从基础性权力的视角出发,学术权力与行政权力之间并非是对立关系而是统一于学术事务发展的共同目标。通过对基础性权力所具有的嵌入性和正当性特征的分析,本文提出了增强基础性权力,推进大学“去行政化”的若干路径。

关键词:大学;去行政化;基础性权力

近年来,“去行政化”一直是大学治理中的热点议题。现有的研究普遍认为,大学“行政化”的实质是行政权力对学术事务的过度干涉。针对“行政化”带来的问题和弊端,许多研究者提出了一系列有针对性的措施建议,例如取消大学行政级别,加强学术委员会建设,建立教授会制度,改革基层学术组织运行机制,等等。概而言之,这些措施的思路是从权力主体的角度出发,强化教师和学术机构的权力来增强学术权力,并削弱行政部门的权力,由此来消除行政化。

从直观上看,这些措施似能改变行政权力强势、学术权力弱势的现状。但这种解决问题的思路,隐含的判断是行政权力与学术权力是此消彼长、你强我弱的二元对立关系。若沿着这一逻辑进行推导,则最终得出的结论就是:要消除行政化,就要消除行政权力。然而,这一结论是否能够成立,恐难定论,因此现有的研究是否能够满足逻辑自洽(self-consistent),也待商榷。那么,是什么原因导致了这一理论困境呢?这启发我们必须对现有的研究进行反思。在此基础上,本文对权力的概念进行了再解析,并指出“行政化”的根源在于权力的性质:具有强制性的权力导致了“行政化”,而具有基础性的权力是大学治理中权力运行的良好状态。从基础性权力的视角出发,学术权力与行政权力之间并非是对立关系而是统一于学术事务发展的共同目标。通过对基础性权力所具有的嵌入性和正当性特征的分析,本文提出了增强基础性权力,推进大学“去行政化”的若干路径。

一、对现有研究的反思

(一)两个需要进一步思考的问题

1.行政权力与学术权力是否是对立关系?

从现有研究的价值判断上,行政权力总被假定为一种恶权力,而学术权力则被视为大学发展所需要的善权力;学术权力理应成为主角但却是配角,而行政权力理应是配角但却成了主角——由此就需要强化学术权力并削弱行政权力。这种对权力的价值判断,一方面是基于对“学术性”是大学核心特征的认识,另一方面与中国大学中行政权力主导内部治理、学术权力被长期压制的格局有关。但笔者认为,要真正解决问题,应该摒弃这种先入为主的观念。立场决定观点,倘若在分析和解决问题之前就已经做出了“裁决”,则结论早已不言自明,研究的意义就将大打折扣。

进一步来看,对学术权力与行政权力的研究是和对权力主体的研究紧密相连的,对于权力主体(学术机构和行政部门、学者和行政人员)的构成、身份地位、行为特征,特别是他们在大学治理中所承载的角色,基本是通过理论推导和演绎进行的描述分析。这种研究只是对应然状态的抽象分析,而缺乏对大学建设实际状况的把握,忽视了大学治理实践的复杂性、多维性。正如美国教育学者阿什比(Eric Ashby)所言,“大学的进化很像有机体的进化”,是“遗传与环境的产物”[[1]]。倘若不能对大学进行历史和动态的、现实和特色的观察,就势必难以厘清学术权力与行政权力之间的关系,只能机械地把学术权力和行政权力视为在大学治理中具有主次之分、界线分明的零部件。

2.行政权力是否是“行政化”的根源?

现有的研究普遍认为,大学“行政化”主要是指行政权力和行政管理模式的滥用,即把大学作为行政机关来管理,而忽视了大学作为学术机构的特殊性。的确,行政权力的泛化给大学建设造成了消极影响,但倘若辩证地思考:大学发展中的消极因素是否全是由于行政权力的滥用所导致的呢?例如,目前饱受批评的师生关系类似于雇佣关系的现象,似就不应“加罪于”行政权力。此外,行政权力和行政管理模式是否仅在行政部门系统内部才存在?如果把科层制视为行政权力和行政管理模式的基础,那么在学术机构系统中恐也难以实现对科层制的彻底消除——只要在系统内部存在上下层级、存在最终裁决机构等因素。当然,以上举例绝不是为行政权力的滥用辩护,而是主张应以辩证唯物主义的视角来审视行政权力。如果目前的研究逻辑难以自洽,那么就应当进一步思考行政权力与“行政化”之间的关系,而进行这种思考的前提就是要走出“所谓坏就是绝对的坏,一切皆坏;所谓好就是绝对的好,一切皆好”的片面误区。

(二)大学行政权力的演进及意义

对于以上两个问题,从现有的研究中难以获得有力的解答。要探寻对这些问题的回应,首先要理解行政权力是如何在大学中形成的及其对于大学发展的意义。

有研究者分析了大学行政权力的价值逻辑,并系统梳理了自中世纪以来大学的发展历程,并指出在大学机能的变化中,在学术人员逐渐从繁琐的行政事务脱离的同时,行政权力也随之在大学中得以进一步增强,并与学术权力形成了互补关系,成为大学有效运行的重要保障之一。[[2]]正如菲利浦·G·阿特巴赫(Philip G. Altbach)分析的,如会计、法律、管理、健康服务、统计以及现代大学所要求的许多其他领域都需要全时的投入和特殊的专门知识,管理人员的作用在于保证大学各种事务得到妥善处理,保证大学的正常运行。[[3]]

特别是随着“多元巨型大学”的产生,并由于大学学术领地“分门划界”的做法强化了各学科在大学内部的独立性,大学形成了“双重自治结构”[[4]],这就催生了大学管理的专门化需要。加之学术研究对于资源的依赖,使学者不得不受雇于拥有资源的科层组织,大学行政权力的作用日益凸显。由此可见,当大学由“学术共同体”嬗变为 “学术—行政共同体”时,学术权力不再是“自主管理大学内部事务”的唯一权力,行政权力如影随形地介入了大学内部事务[[5]],并且成为大学管理中不可或缺的一支力量。正如克拉克·科尔(Clark Kerr)所分析的,由于机构变大了,行政管理作为一种特殊的职能变得更为程式化和独立了;由于机构变得更为复杂,行政管理的作用在使大学整体化方面变得更加重要了;由于学校同外部世界的关系更密切了,行政管理就承受了这些关系所带来的负担。[[6]]

现代大学在保留、继承了传统大学的学术性、教育性和文化性的同时,也更加注重通过行政权力的恰当运用,约束组织成员的行为,以实现组织效率的提高。从生成与演进的视角来看,大学行政权力内生于大学的巨型化、科层化和专业化,强化于对大学组织效率的追求,制度化于法律的明确授权和组织的正式任命。[[7]]对于大学治理而言,学术权力和行政权力都是重要力量,并且行政权力在大学中的生成与演进,并非是作为一种与学术权力对抗的力量出现的,而是适应大学在运行过程中的行政事务方面的需要,使学术事务能够顺利开展而产生的。那么,对于大学中所出现的“行政化”,我们应该追问的是:为什么行政权力没有发挥其应有的作用?解决原题的基本原则应是如何使行政权力复归于其正轨。而简单地限制行政权力是否能从根本上校正行政权力的运行方向?这种限权是否有边界?这都是现有的研究所无法解答的。

二、基础性权力:大学权力运行的正轨

(一)理解权力的内涵以及权力的不同性质

现有的研究之所以不能对上述问题进行很好的解答,重要原因在于对权力的理解有失偏颇。从已有的观点来看,一般是把学术权力视为学术机构掌握的权力,行政权力视为行政部门掌握的权力,这种把权力与权力主体等同的观点,实质上是把权力视为一种“资源”,认为掌握了相应的资源就可以行使对应的权力。的确,资源对于权力的实现无疑具有重要作用,但资源却并不能直接等于权力,正如罗伯特·达尔(Robert Dahl)指出的,“当我们简单地把影响力或权力等同于资源时,我们不仅使论题失去了特殊性,而且还忽略了一个重要的经验性的问题,即影响力的关系是否和如何以这一关系中的行动者之一运用资源的方式来加以解释。”[[8]]

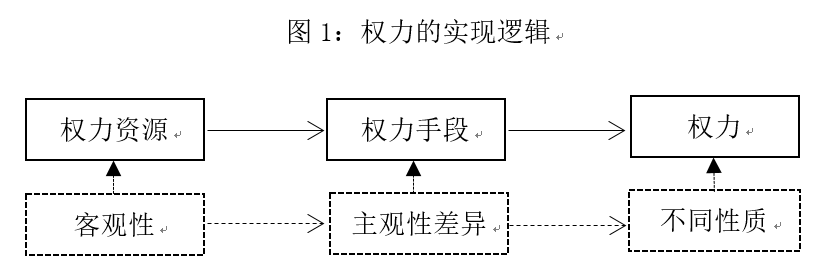

在此基础上,罗伯特·达尔强调,权力并不是个人所拥有的什么,而是人与人之间的一种关系,所谓“权力”就是“A影响B,以致他或她以某些方式改变了B的行动或倾向。”[[9]]在他看来,权力的实现需要具备两个要素:①“权力资源”:这是一个行为体用以影响其他行为体行为的各方面资源的集合,具有“被动而消极”的特性。②“权力手段”:这是运作“权力资源”的手段和方式。根据这一理论,对于资源的占有并不能等同于具有了权力,而只有通过一定的手段对资源进行运作和“激活”,才能将资源“转化”为权力。[[10]]

在将资源转化为权力的过程中,必须注意到,“资源”本身具有客观性,而“权力手段”则承载了激活主体的主观性。这种主观性由于主体的思想观念、价值取向等因素的不同,导致权力手段的优劣之别,进而导致了权力的不同性质——这正是现有的研究所忽略的关键因素。权力的性质不仅关乎行政权力作用的发挥,也是一个关乎学术权力的因素。从权力主体层面看,不论是学术机构还是行政部门所掌握的资源并不具有善恶之分,产生消极影响的是权力的性质。若不具有适合大学治理的权力性质,不论是行政权力还是学术权力,都可能导致大学治理的失序。

在理清了权力性质的影响后,随之而来的问题就是大学治理需要何种性质的权力?对此,迈克尔•曼(Michael Mann)提出的强制性权力(despotic power)和基础性权力(infrastructural power)的划分[[11]],提供了关键之钥。其中,前者是指国家在尚未和社会进行例行的、机制化的协商时,动用强制力来达到目的的能力;后者是指国家通过与社会建立稳定的沟通渠道,得以渗透社会的能力及在统治范围内落实政治决策的能力,并且“基础性权力是双向沟通的,正如马克思主义者和多元主义者所说的一样,它也能够使得社会控制国家”[[12]]。

把上述概念运用到大学内部治理中可以看出,行政权力之所以会与“行政化”相联系,本质上是由于权力的强制性的影响。对于行政权力侵蚀学术权力、干预学术事务的批评,其所反对的是行政权力的单向、强制行为。由于学术事务有其特殊性、专业性,特别是大学是一个高度需要个体发挥创造性的组织,而行政部门对于某个学科发展的规律、学术科研活动的特点把握并非是“行家”,倘若单向度制定相关制度、强制性推行某项政策,则就可能不适应学术活动的规律,造成负面影响。这一不适应大学学术事务的权力性质是“去行政化”所要着力攻关的,而消除这种强制性的权力性质,就要把焦点集中在行使权力的方式上,而不是仅仅关注权力资源。亦即,争论学术机构和行政机构的权力资源谁多谁少并不能从根本上解决“行政化”。虽然由于中国大学的历史因素,对于权力资源的重新配置很重要,但若停留在这方面的争论,显然没有注意到导致问题的关键——要改变权力的性质,应当从动态的、过程的视角来分析权力资源的转化方式。

而在大学治理中发展基础性权力的意义在于,学校中不同层级的组织、不同类型的机构、不同特质的群体通过建立相应的沟通机制,进行良性互动,使利益矛盾在持续的沟通、协商中得以妥善解决。要实现这种良性的沟通,本质上就意味着行政权力和学术权力之间不再是你强我弱的零和关系,而是一种互为补充、唇齿相依的协同关系,二者辩证统一于促进学术事务发展这一共同目标。这种关系正是大学内部权力演进中,权力运行的“正轨”。在这种状态下,“行政化”所产生的弊端和问题将迎刃而解。因此,要“去行政化”,就要把焦点放在什么样的途径能够增强权力的基础性?

(二)嵌入性和正当性:基础性权力的内涵

在探究如何发展基础性权力之前,有必要分析如何界定权力的基础性?因为迈克尔·曼对于强制性权力和基础性权力的考察,仅仅是设定了一个中心清晰而边缘模糊、富有弹性的概念集合,所以只有先确定判断的标准,研究工作才可能继续前进。若只是停留在概念的表述上,则必将陷入卡尔·波普(Karl Popper)指出的“你想证明它,你就能证明它”的误区。同时,明确了基础性的内涵,也才能提出更有针对性的增强措施。

1.权力的嵌入性

从基础性权力的概念看,这是国家事实上渗透社会,在其统治的领域内有效贯彻其政治决策的能力。从概念中可以看出,“渗透”应是基础性权力的一个重要特征。那么,如何来理解“渗透”的内涵呢?这可以从关于“嵌入性”(embedded)的研究着手。

对“嵌入性”的研究最早源于对经济与社会关系的揭示。在研究市场经济与社会保护运动的关系中,卡尔·波兰尼(Karl Polanyi)认为交易行为通常是嵌入在包含着信任和信赖的长期关系之中的,这种关系往往能消除交易的对立性,为了更为全面和合理地解释经济现象,必须充分考虑到社会关系网络对经济活动的影响和制约。[[13]]马克·格兰诺维特(Mark Granovetter)认为在交易过程中,人际关系网有助于对他人是否值得信赖做出更为准确的判断,使得彼此的行为更有预见性,有利于解决集体行动中的“囚徒困境”。[[14]]在对发展型国家的研究中,彼特•埃文斯(Peter Evans)认为,由于干预社会活动来获得官僚自主性是不够的,官僚体制必须“内嵌于”于社会关系中,从而使国家与社会紧密连结并且制度化,国家才能获得发展。[[15]]

尽管不同学科对于“嵌入性”的理解有所差异,但“嵌入性”仍然存在共性特征,即“嵌入”是指两个不同值的系统相互影响,通过两个系统内的因素相互作用和相互适应,使得新的系统趋于稳定的过程[[16]]。两个系统之间的关系,是一种相互“扎根”、相互依存的紧密联系。在大学治理中,对于协调行政权力和学术权力而言,“嵌入性”的意义在于要突破对于行政权力和学术权力之间界线分明的认识误区,摒弃划分“领地”的错误取向。学术活动有其特殊性,但学术活动的开展不仅需要有学术权力在其中把握规律、把准方向,也需要有行政权力提供相应的服务保障。学术权力和行政权力之间、学术人员和行政人员之间只有在双向互动中充分了解彼此的信息,在学术活动和行政保障之间织起有效沟通、相互渗透的关系网,才能实现“权力被分享使权力增加”[[17]]的双赢局面。

2.权力的正当性

但是,仅具有“嵌入性”并不等同于权力的基础性。在迈克尔•曼的定义中,他其实是将两个不同阶段的问题进行联系,但并未点明这两个问题之间的转化条件。国家建立组织渗透社会是一个阶段,但是这并不保证国家在治理范围内能够保证政策的落实。从前者走向后者,必须要有公民对于国家统治秩序和政策的认可(consent)。这种认可的基础在于权力的正当性(legitimacy)。

那么,权力的正当性源于何处?什么样的权力才能获得认可?从组织发展的视角看,构成组织的各个独立要素,只有通过制度这种“粘合剂”有机地结合在一起,才能尽可能地发挥其各自效用,使组织正常运行与活动。组织系统越庞大,以制度作为运行基础就更为重要。大学虽然是一个高度依赖个体活力和创造力的组织,但作为大学重要分子的学者、学生、行政后勤等各方面人员也必须在一个制度的环境中才能共同支撑起大学的发展。因此,建立在制度基础上的权力才能得到“认可”。

但必须注意的是,并非所有制度都能成为权力正当性的基石。马克思指出:“人们奋斗所争取的一切,都同他们的利益有关。”[[18]]改革开放以来,经济社会发展过程中所呈现的贫富分化、地区差异所带来的不同利益诉求,也映射在大学内部的不同群体中;同时,由于不同学科、不同群体各有特点,有不同的发展需求,大学内部的利益结构呈现“碎片化”特征。而制度作为固化的利益结构,倘若不能很好地调和利益矛盾,则势必难以获得充分的认同。因此,只有能够整合不同利益的制度才能为权力提供正当性。

另一方面,要通过制度建设夯实权力正当性的基础,还有赖于人们思想观念的统一。只有人们在思想意识上认同了某种规则,这种规则才能成为实际制约人们行为的制度,否则,就只能或者是仅仅停留在某些人观念中的逻辑,或者是作为某些文字条款存在的章程,而不是现实的制度,“物质生存方式虽然是始因,但是这并不排斥思想领域也反过来对这些物质生存方式起作用”[[19]]。更进一步说,如果人们的思想观念不发生变化,不仅过去的行为规则即旧制度不会被否定,而且新行为规则即新制度也不会被认同。[[20]]

三、以基础性权力推进“去行政化”的若干路径

大学“去行政化”是一项系统工程,需要从各方面综合发力。从本文所分析的基础性权力的特性看,有以下方面可以作为“去行政化”的具体路径。

(一)增强权力嵌入性的路径

1、推进学术力量对行政部门的嵌入

从中国大学的历史和现状看,行政部门的力量在大学治理中长期居于主导地位,并且这种主导力量是单向的,缺乏与学术力量之间的有效沟通。这种局面确实需要进行改革来加以破解。对此,加强学术委员会等学术机构的建设确是非常必要的,但不论具体的举措如何,改革的基本逻辑应着重于强化学术力量对于行政部门的嵌入性,而不是以对立的视角通过权力的争夺来“去行政化”。这种嵌入性,有利于行政部门在保持处理行政事务的专业性的同时,增进行政部门与学术力量之间就学术事务达成共识,避免行政部门单向度地按照自身对事务的理解去开展工作。从具体的举措而言,目前所采取的由教师到行政部门任职、挂职等做法,都有利于增强学术力量对行政部门的嵌入性。对于这些好做法,应当继续坚持并加以完善,构建对这些“双肩挑”干部的工作保障机制,使其能够更有效地投入到行政工作中,以其对学术事务的专业视角来把好行政工作的开展方向。同时,在梳理行政部门岗位职责的基础上,还可以聘请学校相关领域的专家组成专家团,并明确工作机制,在对学术事务开展构成重要影响的制度政策、工作机制的设计中,必须把征求专家团意见作为必经环节,以此来强化学术力量对行政部门的渗透性,使行政力量能够更有效服务于学术事务。

2、发展社团组织,强化“社会资本”

对于社会关系的嵌入,必然要构建社会网络,而要发展社会网络,就需要充分运用社会资本(social capital)。尽管不同学科对社会资本有着不同的界定,但共同的取向都是把社会资本定位于以合作、信任和相互期待为基础的社会行动和社会关系,“社会资本指的是社会组织的特征,例如信任、规范和网络,它们能够通过推动协调的行动来提高社会的效率”[[21]]。大学师生员工的需求是多元的,不仅有对学术科研的执着探索,而且还有精神、文化等多方面的需求。为了满足自身的这些需求,大学校园内的社团组织正蓬勃兴起。社团组织的特征是在参与者自愿的基础上建立的,具有公共物品性质的共同体。不论是教学科研人员还是行政部门人员,虽然所从事的具体业务领域不同,但都共同生活在校园这个集体环境中。他们之间的沟通和交流不限于业务工作中,日常的生活往来以及共同的兴趣爱好,都可以为增进了解提供平台。因此,通过建设好社团组织,有利于使教师和行政人员在自愿、平等的环境中增进互动和信任,从“人”的因素做起,为实现行政力量与学术力量之间的“互嵌”奠定坚实的微观基础。

(二)增强权力正当性的路径

1、以协商民主推进制度建设和政策制定

制度建设和政策制定是一个利益整合的过程。在这一过程中,采用什么样的方式,直接决定着制度和政策能否在学校各类群体之间达成共识。“协商民主是我国社会主义民主政治的特有形式和独特优势,是党的群众路线在政治领域的重要体现”[[22]],实行协商民主,能够使大学的各类行为主体平等参与决策,使决策过程具有充分性和论辩性,决策结果具有权威性和有效性[[23]],对于高校完善内部治理结构具有重大意义。在协商民主的视角下,学校在制定制度政策时,应当把制度所涉及到的各方面利益群体都吸纳进决策过程中,充分征求意见,在有关办学活动进行前就明确运行规则和行为预期,确保顶层设计的民主性、科学性。当制度和政策一经确立发布后,制定制度和政策的主体以及各利益相关方,都应当严格依规行事,避免出现朝令夕改以及强调某方面的特殊性,搞“政策洼地”,要求特殊待遇等现象。

2、加强学校的核心价值观建设

当前,我国大学的发展正处在中国全面深化改革的新形势,位于中国经济社会深入转型的新时期,面临中国高等教育日益与国际接轨、参与国际高等教育激烈竞争的新挑战。在这种背景下,社会思想观念日趋活跃,高等教育理念百舸争流,主流与非主流并存,先进与落后交织。这必然带来推动高等教育发展的思潮纷然杂陈、相互碰撞,如果没有主流价值观的指引,学校的发展就会迷失方向。伴随着学校与外部环境之间的联系日益密切,如何处理学校与政府、社会、市场之间的关系,以及在此过程中学术事务与行政事务之间的关系如何协调,都可能在各种不同价值观念的激荡下受到影响。因此,“去行政化”也要注重从观念层面破除“行政化”的思想根源。尽管大学在当今时代被赋予了越来越多的功能,但最本质的特征仍然是育人为本、学术为本。因此,需要通过多样的宣传教育和持续的引导培育,让学校内不同群体坚守大学传承学问、立德树人的价值理念,特别是要对行政部门人员阐明大学的组织特性,明了大学的行政部门不是一般的行政部门,而是要有效服务于学术事务的发展,必须在了解学术特性的基础上开展工作。

(三)双管齐下:发挥党组织在大学治理中的作用

在中国大学中,党组织是大学治理体系中不可替代的治理主体。但现有的研究中提出的建议和举措,却并未对党组织的作用予以足够的关注。党的十九大报告明确指出,“中国特色社会主义最本质的特征是中国共产党领导,中国特色社会主义制度的最大优势是中国共产党领导,党是最高政治领导力量。”2014年12月,习近平总书记在第二十三次全国高等学校党的建设工作会议上指出,加强党对高校的领导,加强和改进高校党的建设,是办好中国特色社会主义大学的根本保证。因此,党的领导是中国大学治理中最重要、最基础的中国特色。忽视了这一特色来研究中国大学的治理,既脱离实际,也遗漏了改进中国大学治理、推进“去行政化”的独特优势。从基础性权力的视角看,党组织正是强化基础性权力的重要推动力量:

在权力的嵌入性方面:(1)从治理的组织因素看,党的基层组织(基层党委、党支部)在学校内部的各个层级(院、系)、不同类型的组织(例如,教研室、实验室、社团等)中都基本实现或正在逐步进行覆盖,以保证党的领导能够扎根在学校建设的第一线,使党的方针政策能够渗透到学校发展的各个细胞。(2)从治理的人力资源看,在中国的大学中,“党管干部”、“党管人才”是重要原则,这就使学校建设发展的各层级、各类型骨干——不论是学术骨干还是行政骨干——都被吸纳进党的管理中,都共同团结凝聚在党的管理体系中。这就为促进专家学者和行政职员之间的沟通交流,增进相互了解、深化合作共识,提供了重要平台,使学术权力和行政权力之间具备了交融共进的基础条件。

在权力的正当性方面:首先,党对大学的领导,具有上位法的基础[[24]]。党对学校的领导,不仅是思想政治上的领导,而且是改革发展稳定全局上的领导,突出表现为把握大学的思想政治领导权、对重大问题和重大事项的决策权和对重大决议执行情况的监督权。并且,党组织在长期实践中形成了坚持群众路线的优良传统,这有助于使党对学校的领导、对学校政策的制定,更加贴近基层实际和院系利益。同时,在长期的革命、建设历程中,党组织在意识形态工作方面形成了优良传统和政治优势,能够有力地进行思想观念的整合,使多元的理念共同整合在核心价值观的追求中,形成共同完善大学治理的思想合力。

要实现党组织在增强学校基础性权力中的作用,关键要加强学校党委和基层党组织之间的制度化联系,使党组织内部凝聚力不断增强,达到行动一体化的效果。要进一步发展党内民主,通过健全党代会代表任期制和提案制、举行校党委和基层党组织沟通会等方式,建立校党委和基层党组织的有效互动渠道。要适应教学科研组织方式改革需要,由学校党委统筹部署,优化基层党组织设置,做到党组织设置对学校各方面工作的全覆盖,突出服务职能,营造和谐创新的组织文化,为教学科研、人才培养和部门中心任务的完成提供监督保证。

[[1]] ASHBY E. . Adopting Universities to the Technological Society [M]. San Francisco: Jossey-Bass, 1974. 97.

[[2]] 眭依凡.论大学学术权力与行政权力的协调[J].现代大学教育,2001,(4):7-11;王世权,刘桂秋.大学治理中的行政权力:价值逻辑、中国语境与治理边界[J].清华大学教育研究,2012,33(2):100-106.

[[3]] 菲利浦·G·阿特巴赫.大众高等教育的逻辑[J].蒋凯,陈学飞,译.高等教育研究,1999(2):1-9。

[[4]] 冯向东.大学学术权力的实践逻辑[J].高等教育研究,2010,(4):28-34.

[[5]] 冯向东.大学学术权力的实践逻辑[J].高等教育研究,2010,(4):28-34.

[[6]] 克拉克·科尔.大学的功用[M].陈学飞,陈恢钦,周京,刘新芝译.南昌:江西教育出版社,1993.18.

[[7]] 王世权,刘桂秋.大学治理中的行政权力:价值逻辑、中国语境与治理边界[J].清华大学教育研究,2012,33(2):100-106.

[[8]] 罗伯特·达尔.现代政治分析[M].王沪宁、陈峰译.上海:上海译文出版社,1987.34.

[[9]] 罗伯特·达尔.现代政治分析[M].王沪宁、陈峰译.上海:上海译文出版社,1987.36.

[[10]] DAHL R. . The Concept of Power [J]. Behavioral Science, 1957, 2(3): 201-215.

[[11]] MANN M. . The Autonomous Power of the State: Its Origins, Mechanisms and Results [J]. European Journal of Sociology, 1984, 25:185-213.

[[12]] MANN M. . Infrastructural Power Revisited [J]. Studies in Comparative International Development, 2008, 43(3): 355-365.

[[13]] 卡尔·波兰尼.大转型:我们时代的政治与经济起源[M].冯钢,刘阳译.杭州:浙江人民出版社,2007.

[[14]] GRANOVETTER M. . Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddedness [J]. American Journal of Sociology, 1985, 91(3):481-510.

[[15]] EVANS P. . Embedded Autonomy: State and Industrial Transformation [M]. Princeton: Princeton University Press, 1995.

[[16]] 蒋永甫,宁琳映.公平照顾、地方差异与中央政府在地方的嵌入性存在[J].湖北行政学院学报,2014(6):37-42.

[[17]] HALL J. , IKENBERRY G. . The State [M]. Milton Keynes: Open University Press, 1989.14.

[[18]] 马克思恩格斯全集(第1卷)[M].北京:人民出版社,1956.82.

[[19]] 马克思恩格斯选集(第4卷)[M].北京:人民出版社,2012.598.

[[20]] 刘少杰.制度变迁中的意识形态分化与整合[J].江海学刊,2007(1):111-117.

[[21]] PUTNAM R. . Making Democracy Work: Civil Tradition in Modern Italy [M]. Princeton University Press, 1993.167.

[[22]] 中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定[M].北京:人民出版社,2013.5.

[[23]] 陈舒颜.现代大学制度中的协商民主理念[J].教育文化论坛,2014,6(5):21-25.

[[24]] 《高等教育法》第三十九条规定:“国家举办的高等学校实行中国共产党高等学校基层委员会领导下的校长负责制。中国共产党高等学校基层委员会按照中国共产党章程和有关规定,统一领导学校工作,支持校长独立负责地行使职权,其领导职责主要是:执行中国共产党的路线、方针、政策,坚持社会主义办学方向,领导学校的思想政治工作和德育工作,讨论决定学校内部组织机构的设置和内部组织机构负责人的人选,讨论决定学校的改革、发展和基本管理制度等重大事项,保证以培养人才为中心的各项任务的完成。”