法规制度

规 划 动 态

[2012]第2期

北京大学发展规划部编 2012年10月20日

亚洲四所高校泰晤士报大学排名得分情景分析

概要:

1、一直以来,我们习惯性地认为国际化指标是影响我校排名的重要因素。鉴于此,我部根据最新的泰晤士报大学排名,将亚洲排名最靠前的四所高校(东京大学、新加坡国立大学、香港大学、北京大学)的国际视野指标(International Outlook)得分归一化,则四所高校排名相对位置不变。因此,国际化指标并未对我校排名起到根本影响。

2、如果将四所高校引用指标(Citation)得分归一化,四所高校排名相对位置也不变。新加坡国立大学和香港大学得分超过东京大学,我校仍居于落后位置。因此,引用指标对我校排名影响不大。

3、如果将四所高校研究指标(Researching)得分归一化,我校排名跃至香港大学之前,与东京大学的总分差距也缩小到1分。由此可见,研究指标得分是影响我校排名的重要指标,我校应高度重视学术声誉以及科研的单位投入和产出,这是我们排名相对落后的软肋。

正文:

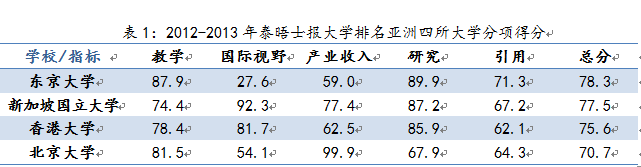

根据2012-2013年泰晤士报大学排名状况,亚洲地区,东京大学亚洲排名第1,世界排名27名;新加坡国立大学亚洲排名第2,世界排名29名;香港大学亚洲排名第3,世界排名35名;北京大学亚洲排名第4,世界排名46名。

由于东亚地区语言环境的多样性,可能会在国际化的指标上存在较明显弱势。如东京大学和北京大学所在语言区为日语区和汉语区,与世界主流语言英语存在交流上的障碍,这种障碍最直接影响的是国际视野指标和引用指标。一直以来,我们总认为北大的世界排名的落后于香港大学等的原因是国际化指标的计算问题,但实际情况是否与主观判断一致?这里根据东亚大学世界排名的得分进行情景分析加以验证。四所学校排名分项得分如下表:

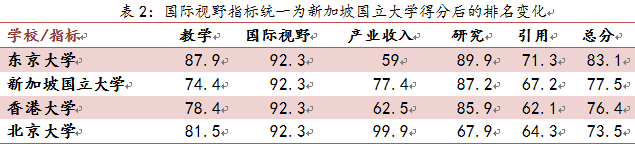

1、如果将东京大学、香港大学和我校的国际视野指标得分归一化为新加坡国立大学的得分(该校此项得分最高),结果如何?

国际视野指标得分变化后,东京大学和我校总分提高较大,香港大学的得分略有提高,此时东京大学排名提升为19名与华盛顿大学并列,香港大学上升到32位,我校上升到39名,但四所高校的相对位置不变。

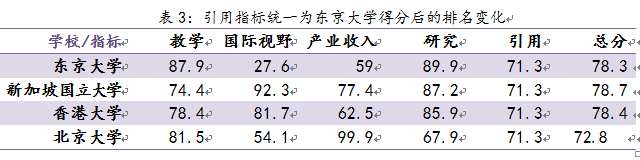

2、如果将新加坡国立大学、香港大学和我校的引用指标得分归一化为东京大学的得分(该校此项得分最高),结果如何?

引用指标得分变化后,新加坡国立大学和香港大学得分超过东京大学,排名分别提升为27和28名,东京大学降为29名,我校得分虽有提升,但在四所高校中仍处于落后地位,排名提升到41名,与纽约大学并列。

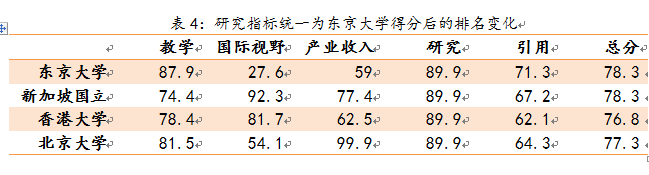

3、以上两个指标并未改变我校的相对位置。那么,究竟是哪个指标影响了我校的世界排名?教学指标我校与其他三校差距很小,产业收入指标我校表现要优于其他三校。因此,只剩下研究指标可能对大学排名影响较大。如果改变研究指标得分,将四校得分归一化为东京大学此项指标得分,结果如何?

将研究指标得分更改后,我校总分提升较大,排名跃至香港大学之前,与东京大学的总分差距也缩小到1分。此时排名可达到30名,与英属哥伦比亚大学并列(加拿大)。新加坡国立大学与东京大学并列25名,香港大学33名。

综上,国际化指标和引用指标虽影响了我校的得分,但由于权重不大或差距较小,没有对我校排名起到关键性的作用。而研究指标得分的改变则让我校与其他三校相对位置有了变化,排名提升幅度也相对较大。细分研究指标后发现,此指标主要由学术声誉调查(附件2)、人均研究投入和产出构成,且学术声誉调查得分所占权重最高。因此,为了大力提升研究指标得分,一方面我校应重视在科研方面的投入和产出;另一方面则要提升我校的学术声誉,加强我校学术的全球影响力。学术声誉评价更多的是来自学者对学校主观上的认知,引入知名学者和高精尖人才是迅速提高业界学术口碑和声誉的重要手段。

附件1:泰晤士报大学排名各评价指标解释

1、教学指标(Teaching,权重为30%):此指标最重要的考量因素是“学术声誉调查”,此调查是世界范围内进行的,所占权重15%。第二个考量因素是生师比,去年生师比中的学生数量是指本科一年级的学生数,但今年此项指标的学生数量变为学生全体数量。此项指标权重4.5%。第三个考量指标是博士生和本科生获得学位人数比。此项指标所占权重为2.25%。第四个考量指标为获奖博士生数量,此项指标权重为6%。最后一个考量指标为人均经费收入,此项指标所占权重为2.25%。

2、研究指标(Researching,权重30%):此指标最重要的考量因素是“学术声誉调查”,(参考附件2)所占权重为18%,较去年权重19.5%略有下降。第二个考量指标为人均研究投入,所占权重为6%,较去年的5.25略有提高。第三个考量指标为人均研究产出,所占权重为6%,较去年的4.25%略有提高。

3、引用指标(Citation,权重30%):此项指标主要考量大学研究的影响力,通过大学学者发表的文章在世界范围内被其他学者引用的数量来衡量。数据来源于Web of Science数据库,收集了6百万期刊的5千万次引用。

4、国际视野(International Outlook,权重7.5%):国际学生与本土学生比是第一个衡量指标,所占权重为2.5%。国际教师与本土教师比是第二个衡量指标,所占权重为2.5%。第三个衡量指标为至少有一个国际合作者的发表文章所占总研究的比例,所占权重为2.5%。

5、产业收入(Industry Income,权重2.5%):大学帮助产业创新是大学重要的任务之一,此项指标主要衡量大学通过研究获得的产业收入。

附件2:对学术声誉排行榜的解释说明

“学术声誉榜”评分主要基于每年一次的“学术声誉调查”(Email发送),被调查者均为高级学者,且都在学术机构任职16年以上。首次“学术声誉调查”开始于2010年3月-4月,共收到13388份回复;第二次调查开始于2011年3月-4月,共收到17554份回复。

“学术声誉榜”是对研究与教学的评价,两者权重比为2:1,研究权重较大。得分主要基于某个学校有多少次被人评价为“表现最好”,每份调查回复至少要包含15个学校。哈佛被认为“最好”的次数最多,因此以它为基准,定为100。如,牛津的评分为71.2,则表示它被认为最好的次数为哈佛的71.2%。

自“学术声誉榜”发布以来一直受到多方批评,其中最著名的批评来自于Malcolm Gladwell 在2011年2月发表的一篇文章"The Order of Things: what college rankings really tell us"。他认为,“学术声誉调查”是让学者对261个学术机构进行评定,而人的认知能力是有限的,不可能了解那么多的机构,因此此份调查没有太多的意义。学者Michael Bastedo则针对Gladwell的批评进行专门回应,他认为学术声誉排行榜可以进行改良,如果此榜能够只就某一领域进行专业评价,则会大大增强“学术声誉榜”的效度。