研究成果

作者:曹宇

文章来源:《法意读书》

法意导言

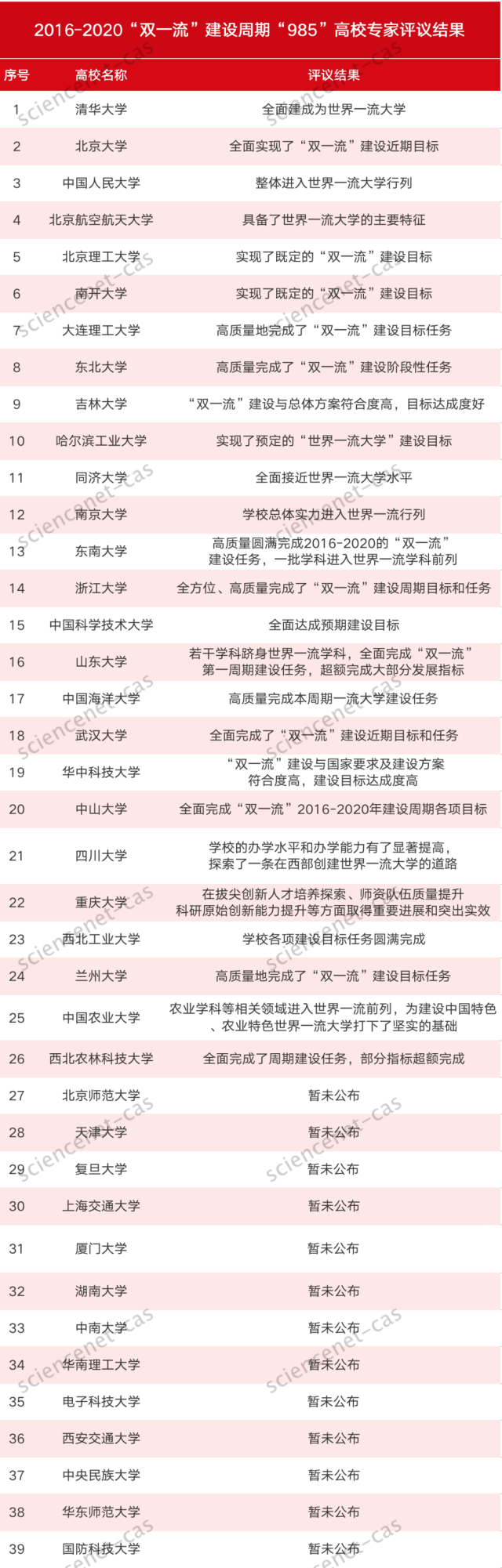

近期,多所高校发布“双一流”建设专家评议结果,其中“全面建成为世界一流大学”的评估结果引发了争议。《环球时报》总编辑胡锡进认为,该结论突破了中国知识界和舆论场的普遍认识,做此绝对结论并且这样对外发布至少是轻率的,“中国公众对涉嫌浮夸的任何表现都非常敏感、反感”。教育部新闻发言人回应,要看到我们国家高等教育的整体实力和世界一流大学相比还有不小的差距,我们还有很长的路要走,还有相当多的工作要做,还有很艰巨的任务,所以对此要有清醒的认识。大学的使命是什么?

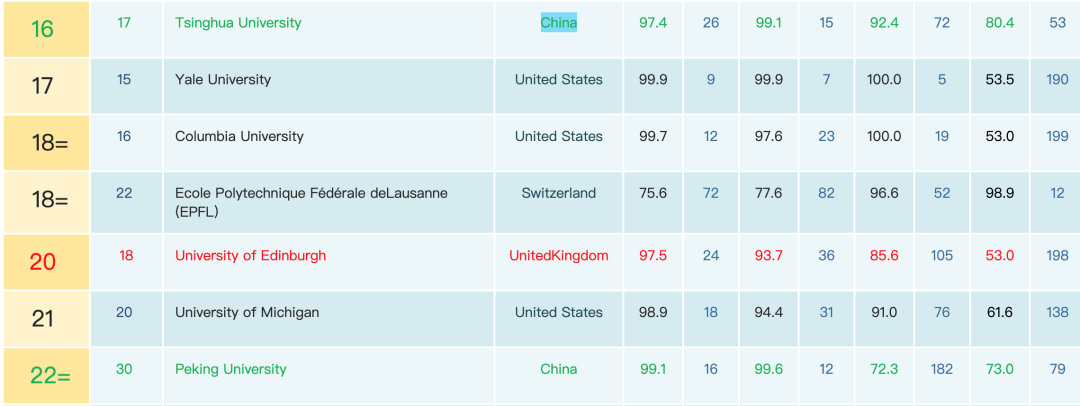

比尔·雷丁斯(Bill Readings)在《废墟中的大学》(The University in ruins)中指出,在世界高等教育历史上,封闭系统内力争一流使得所有的大学均质化,只是有利于资本的扩张。在这样的大学里教师科研精力被分散,民族文化内核被消解。高等教育的价值缺位,走向了“虚无主义”,无异于“废墟中的大学”。2021年QS排行榜中英美大学集体下滑。北京大学法学院博士研究生曹宇指出“扎根中国大地办大学”绝不止是一句口号,而是中国大学自身意义建构的纲领,更是中国大学通识教育的价值依仗,中国大学或许不要按照价值虚无的大学排行榜指标来追赶“世界一流大学”的统计大跃进,反而要重视扎扎实实的“教书育人”,接续和发扬“传道授业解惑”的文明传统。本文原载于《读书》2020年第六期,感谢授权转载。

比尔·雷丁斯(Bill Readings)的《废墟中的大学》(The University in ruins,下引此书只注页码)出版于一九九六年,是二十世纪末对于大学人文精神消解的一部重要著作。尽管此书主要讨论的是全球性资本扩张对于高等教育哲学的解构、对于人文学科的威胁,但是从这一逻辑来反观大学中通识教育遭遇的时代命运,对于正在“迈向世界一流大学”中的中国大学具有更多的启示意义。

雷丁斯发现,在全球化进程中的大学,其自身追求的意义正在被日益消解。他尖锐地指出,在所有大学将“一流”定为自己的目标时,就意味着“没有目标”,因为“一流”本身缺乏价值取向。“一流”意味着一种通用的标准,当你去讨论“一流的公司”、“一流的球队”、“一流的餐厅”时,这里的“一流”内涵与“一流大学”并无二致——这种“一流”可以区分出一所大学在高等教育体系中的相对位置,但这只是“给一个完全封闭的系统中各种成分相对定位的一种方法”(25页),对于大学这一存在对于整个国家、社会乃至人类的价值,却是空洞无物的回答。相较于康德式的“理性大学”和洪堡式的“文化大学”,这种“一流大学”被雷丁斯称为“废墟中的大学”,其问题直指背后的虚无主义。

2020年QS排行榜部分截图

如果我们去深入分析当今世界流行的大学排名指标就可以发现,雷丁斯似乎所言不虚。这些指标体系涵盖学生人数、教师人数、学校资本、投入产出、成果发表,每一套指标体系都有其侧重,但所有量化指标背后的意义指向,可以说都是非价值化的。而通识教育在这样一套指标体系中,自然找不到自己的位置,二十一世纪初,通识教育在这样的挤压下日渐走向衰微,以致哈瑞·刘易斯发出了“通识教育是否还有未来”的审问。而大学则被裹挟在这样同质化的全球竞争中,日益变成一个跨国公司。雷丁斯的警示发人深省,我们的大学在“争创一流”的同时,可能也在“走向虚无”。

然而,大学并非天然如此,大学曾经在历史上扮演过重要的价值教育角色,当来自欧洲的基督教徒登上美洲大地,对这片蛮夷之地的原住民进行宗教价值观的传播时,在建立教堂以外,最重要的行动就是建立了包括哈佛、耶鲁在内的多所“学院”。

世界上最古老的博洛尼亚大学

自大学的起点来看,欧洲古典大学有着浓厚的宗教背景与色彩,很多早期大学都脱胎于主教大学,而大学的独立法团地位,也大都来自教皇敕令的保护。随着宗教改革运动的推进,古典大学日益受到科学主义、实用主义的冲击,学科结构和办学体系方面开始发生变化。英国在十二至十三世纪创办的牛津、剑桥大学在实用主义思想的冲击下,开始设立理学院,大规模培养产业需要的人才;拿破仑在巴黎成立帝国大学,培养专业型人才,并试图通过《帝国大学令》将这一模式扩展到整个法国。但无论是拿破仑式的政府主办大学,还是英伦式的牛津、剑桥学院,都不如洪堡办学理念下建立起来的柏林大学,那样深刻地影响了世界范围内现代大学的建立。

高等教育发展史在谈到现代大学的特征时,通常冠以“研究型大学”之名,强调其科学研究功能和学术自由传统,却忽略了在启蒙主义的背景下,脱离了宗教功能的大学是否找到一个新的价值依托。雷丁斯鲜明地指出,“理性必然取代信仰,国家必然取代教会”,而大学恰恰就是这样一个转换的中介机构。因此现代大学的最初萌芽,是康德式的“基于理性的大学”,学科秩序完全是依靠理性建立的,理性的自治以自我批评为基础,禁止在大学和国家之间建立任何直接联系,这种大学的体制化必须是虚构的。但是理性与国家、知识与权力之间的矛盾和冲突却一直存在,康德试图通过普遍主体性来解决何以问题,但席勒却鲜明地指出二律悖反给主体带来的矛盾感,并倡导借助美育过程的文化将自然本性重新阐述为一个历史过程。这也使德国大学以哲学(科学)为核心的学科体系得以建立。

但德国大学走向民族性的解决方案,却具有一定的历史偶然性。一八一〇年,在普法战争中受到重创的普鲁士,将高等教育作为恢复重建的一个重要环节,而洪堡等人推动建立的柏林大学,就是普鲁士大学改革运动的开端,因此柏林大学的建立必然与德意志民族的重构紧密结合起来。故与康德式大学不同,柏林大学本身就建立在德国哲学传统对康德理性概念的反思之上,使得现代性成为民族国家整合的粘合剂,大学成为对国家发挥间接文化功能的场所。当然,德国哲学家在大学与国家的具体逻辑关系中有分歧,施莱尔马赫坚持大学与国家的关系必须是间接的(即科学建立在历史的民族性基础之上),但费希特则强调国家对大学的指导。而洪堡在对二者的回应中所建立大学的理念看起来似乎抛弃了费希特的保守主义,强调国家权力对大学学术自由的维护与克制;但雷丁斯强调,现代大学事实上的走向却是费希特路径,即通过将民族性和文化相连接,使得大学和国家形成了一种紧密的关系,“国家保护大学追求理性的世界,而大学则捍卫关于国家的思想”(66页),二者在实现民族文化理念的逻辑中统合到了一起。正如海德格尔在弗莱堡校长演讲中呼吁的,大学文化功能恰恰在于“将经济技术置于民族国家的政治意志统治下”,包含民族身份认同在内的“自我发现”成为大学功能的现代叙事。故而德国大学不需要在专业教育之外再建设一套通识教育体系——尽管今天的德国大学也有作为通识性选修的ABV课程(德语Allgemeine Berufsvorbereitung in Bachelorstudiengängen,英文通常翻译为General professional skills courses),但主要是为了学生职业技能训练而建立的——因为通识教育的文化整合功能本身就蕴藏在各个学科对真理的追求过程中,以及学生对自我身份认同的反复探索中。

与德意志民族不同,美利坚的国家建构与大学建设在一开始并没有走到一起。在建国之初,联邦党人就否认了国家文化主义试图将公民身份认同这一任务交给大学的想法,因此美国也没有一所国立大学。美国现代大学的建立,在遵循洪堡理念的同时,却忽略了费希特的国家文化主义这条隐秘逻辑,取而代之的是实用主义的内核。这种将大学完全工具化的思路,使得美国大学的价值功能缺位成为一种原生的现代性焦虑。当“文化不再是大学的口号”,美国的高等教育似乎也在焦急地找寻着意义。这似乎可以解释通识教育为何在美国兴起。二十世纪上半叶,哈钦斯率先在芝加哥提出通识教育的问题,并推行“芝加哥计划”,成立“西方名著编纂咨询委员会”,通过在学生中开展经典名著阅读将西方文明的教育纳入到高等教育的框架中。1945年,哈佛大学发布了著名的“哈佛红皮书”(《自由社会中的通识教育》),提出通识教育要承担学生在整个教育过程中“首先作为人类的一个成员和一个公民所接受的那部分教育”,这在高等教育界进一步掀起了关于通识教育的讨论。一九四七年,高等教育委员会发布《美国民主社会中的高等教育》报告,宣告要通过通识教育“培养富有责任感的公民”,通识教育改革在全美范围内兴起起来。

雷丁斯对于美国高等教育界关于通识教育的热议不以为意,他认为这一系列问题从康德以降的德国哲学家早已给出了答案。然而德国式的以哲学为核心的专业体系的答案,却未必能够消解美国式的焦虑。美国现代大学在建立伊始,似乎就已经注定陷入这种现代性的焦虑中。脱胎于殖民地学院的美国大学,在美洲独立的一刻起,就必须与自身的殖民地身份和宗教传统做一个彻底的割裂。但与此同时,美国宪法将国家之手挡在教育领域之外,州权力对于大学的改造与介入,只可能是社会服务层面的,万一上升到文化主义的层面,反而可能威胁联邦的统一。南北内战后,美国大学化运动兴起,一批现代农业和机械工业大学大学在赠地法案的支持建立起来,这一法案的目的使得该运动本身就带有浓厚的专业主义和实用倾向。而公认的美国现代大学建设进程中最重要的一所高校——约翰·霍普金斯大学——建立时宣称继承洪堡的柏林大学精神内核,但正如雷丁斯所说,吉尔曼在建校时就已经对柏林大学的精神内核做了技术化的处理。霍普金斯大学主要建立在学术逻辑上,以学术的追求作为大学的价值核心。以至于赫胥黎在约翰·霍普斯金大学落成典礼的演讲上尖锐地提出:“领土不构成一个民族。”当然,他认为美国正国家建构上正在进行一个全新的政治实验,大学也因此不需要承担民族意识形态建构的重任。因而,在霍普金斯传统上建立起来的一批美国现代大学,培养的不再是公共知识分子,而是技术官僚。但总之,独立之后的美国大学既不能再依托殖民地时期对女王的效忠,又试图摆脱传统的宗教内核,而联邦在教育领域的高度节制使得国家文化主义的价值依赖路径也没有建立起来。作为一个移民国家,美国的国家建构与民族整合这一问题其实更加复杂,民族国家身份认同通常依赖的历史路径无法实现,“没有历史”本身,使得“美国作为一个民族没有内在的文化内容”,因此美国大学的作用也就“不是发掘它的文化内容,实现它的民族意义,而是宣布一个民族的允诺,一项契约。”(33页)从这个意义上来说,芝加哥的“核心课程”试图找寻的,正是作为美国的文化内核,是通过西方文明名著体系的阅读课程,从西方古典文明和近现代思想经典中,汲取那些借以构建美国公民的精神追求和文化内涵。而哈佛的“分布式选修”,则体现了内战后以文化多元主义的价值内核对民族国家进行的重新整合,通过通选课程领域的划定和内涵的不断变化,女权和黑人人权运动、东方文明、全球化视野、环境保护等议题不断被纳入到通选课的选修领域中去。

但市场化的时代给美国通识教育带来新的危机,高校不断压缩通识教育学分,通识教育课程内容的“注水化”也日趋严重,甚至日益演变成就业培训课程,文理学院则在主流研究型大学的裹挟下发生种种变形。一九七七年卡耐基基金会的报告《大学课程的使命》指出,通识教育已经成为“重灾区”。对此,阿兰·布鲁姆忧虑“迈向封闭的美国心智”,哈瑞·刘易斯批判“失去灵魂的卓越”,但他们给出的解决方案仍然还是通识教育。而雷丁斯则乐于直接戳破问题表象,揭示背后大学意义性消解的本真问题,即其所依赖的民族国家意识形态本身的消解,和由此带来的文化整合功能的消失。而使得民族国家“消失”的,恰恰是资本主义的非意识形态属性。全球化进程中,国家日益沦为管理者,而不能推行其意志。而当个体作为“公司”的“技工”而不是民族或国家的公民整合到国家中来,资本就不需要再给中产阶级种种意识形态上的归属感。

资本主义对国家文化价值塑造得消解和冲击,不仅仅是美国的问题,在资本主义全球化的背景下,这已经成为全球大学面临的普遍问题。在法国、在整个欧洲,乃至高等教育新兴的亚洲,“一流”的话语兴盛的背后,乃是教育的民族文化内核正在日益消解。今日的所谓一流大学越来越像一个跨国公司 ,而在全球资本的扩张背景下,“一流”对意义感的消解似乎又成为一种必然。在一个封闭系统内进行横向比较,首先需要在统计学意义上使得各项指标变得“可测量”,这必然带来均质化的问题。在这种评价体系中,没有人关心通识教育,通识教育也不可能给大学带来排名榜上上升的促进作用,反而可能会分散教师投入科研的精力。这种均质化的评价对于技术资本主义来说,可能并不存在太多的问题,甚至有利于促进资本的高速复制和扩张,但对于有精神文化追求的教育领域,就是非常严峻的问题。失却了价值支撑的大学,如同建立于废墟之上。在这种背景下,“人文科学现存的学科模式踏上绝路”(168页),基于人文科学的人文教育(liberal arts education)自然也走向没落。

雷丁斯对此的解决方案是非常后现代的,他建议放弃以学科分类为基础的方法,通过短期项目来保持学科结构的开放性。通过去中心化,建立“各抒己见的共同体”(The community of dissensus),彻底放弃大学的文化整合功能,而是使其成为思考的“场所”。在这种大学的共同体中,师生都不再似乎主体。而是永远以“他者”向自我发问。这是一种“后历史大学”,“共同思考”但并不寻求思想的整合或统一。“我们的共识是我们没有共识”,彻底地对高等教育进行解构。我们看到美国大学通识教育课程架构有着日益全球化、多元主义、跨学科学习和自主选修的倾向,也可以说是一种教育层面的解构主义。

二十多年过去了,民族国家意识形态似乎没有如雷丁斯所预言的那样彻底衰亡,反而使反全球化浪潮不断兴起。与之相应,大学的文化属性也没有彻底被“解构”,它仍然在意义找寻中重复着历史上的焦虑。面对网络和现代教育技术跨越大学围墙的兴起,“高等教育何以必要”的问题再次拷问着我们,大家发现,如果继续追逐大学排行榜上的同质化指标,每所大学都将变得一样,而学生们也许可以仅通过网络学习完成任何知识学习上的目标。“高等教育何以必要”的问题必须找到新的价值支点。与二十世纪中叶不同,人们日益意识到通识教育本身并非药到病除的良方,“什么样的通识教育”以及“发挥怎样作用的通识教育”,才是高等教育的真问题。二〇一八年,哈佛大学在万众瞩目下发布了通识教育新方案,该方案试图在多元选修和核心课程之间求得一定的平很给,但苏沪并未真正解决哈佛大学前校长德里克·博克在《大学的未来》一书中提出的问题:“不确定时代,大学的使命是什么?”

反观美国大学乃至世界高等教育所经历的现代性焦虑,似乎可以使我们更好地理解中国创建世界一流大学的历程。进入中国大学的办学目标,多有“建设一流”和“追求卓越”的雷同,当然中国高校在世界知名的大学排行榜中的优异表现,也同样引来世界瞩目。随着规模的急速扩张、经费的大幅增长到论文等标志性科研成果的大批产出,中国高校的排名数据前所未有地耀眼。但近年来,中国高等教育界在世界高校排行榜中你追我逐的同时,也开始反思和审视高等教育面临的价值危机。从这个角度来看,“扎根中国大地办大学”绝不止是一句口号,而是中国大学自身意义建构的纲领,更是中国大学通识教育的价值依仗。这些年,无论是在大学中如火如荼展开的通识教育,还是国家层面展开思政课程的改革,中国大学始终在“文明”“国家”与“大学”互动关系中,通过大学教育来奠定国家的文明基础。就此而言,中国大学或许要矫正按照价值虚无的大学排行榜指标来追赶“世界一流大学”的统计大跃进,反而要重视扎扎实实的“教书育人”,接续和发扬“传道授业解惑”的文明传统。